更新时间:2025-10-09 17:33:00 编辑:丁丁小编

来源:点击查看

简介

当历史的车轮驶入2024年,中国企业出海的浪潮正以前所未有的势头席卷全球。

商务部《中国数字贸易发展报告2021》指出,2021年中国数字贸易规模持续扩大,离岸服务外包执行额达到8600亿元,同比增长17.8%。证券时报·数据宝统计,截至2024年上半年,已有2049家上市公司布局境外,实现营收2.46万亿元,较十年前增长近四倍。

其中,高端制造业、信息技术、新能源等新兴产业的出海比重显著提升,中国汽车出口量更是在2023年超越日本,跃居世界第一。

然而,在宏大叙事的B面,无数中小企业却感受到了另一番滋味。

对他们而言,出海之路并非坦途,而是充满了未知与挑战。更严峻的是,随着越来越多的企业涌入全球市场,那片曾经被视为蓝海的广阔天地,正迅速演变为另一个“内卷”的战场。国内市场的价格战、同质化竞争模式,被原封不动地复制到了海外。

当“走出去”从一个选项变成一道必答题,如何走得稳、走得远,成为了悬在中国企业头上的达摩克利斯之剑。

想要中国智造,先改变中国制造

在“设计强国·香山话谈——景德镇智汇”活动中,被誉为“中国工业设计之父”的柳冠中教授,给出了这道必答题的答案。

他犀利地指出,中国制造的强大,是出海的基础。然而如此强大,很大程度上建立在“造”的优势上,即我们拥有勤劳勇敢的工人和庞大的生产能力。但其背后的“制”——从生产流水线到管理体系,再到技术标准——大多是从国外引进的。

“‘中国智造’,是中国智慧的造,这是目标。但实现目标的过程中,必须将‘中国制造’里面的制,即制度,改成中国的制度,而不是引进的制度。”柳先生这番话,意味着企业要打破路径依赖,避免将既定框架内的成本优势和规模效应,当作是出海资本。

柳先生分享了一个发人深省的故事:“20年前我们访问海尔的张瑞敏,他很自豪,说全世界只要有卖麦当劳的地方,就有我们销售网点。他又说世界三大白电国际标准,海尔是主要参与者。他说美国的设计师、日本设计、德国设计被我给我来打工。然而我问了一句:‘张总,再过30年你还做冰箱、洗衣机、空调吗?’张瑞敏马上明白了,他说我现在最苦恼是拿不出颠覆性产品。”

图:2011年海尔收购日本三洋电机株式会社发布会

这番对话的背后,是企业家内心深处的清醒认知:尽管海尔已经做到了全球领先,但其起步阶段依然是引进了德国利勃海尔的冰箱生产线和松下的洗衣机生产线。不仅海尔,不少企业之所以能后来居上,很大程度上得益于中国的制造红利。但这并非长久之计。

因此,真正的出海,绝不能是倾销过剩产能,更不是简单地把在国内卖不掉的东西卖到国外。“真正的中国出海,是要把中国的智慧出口,而不是劳动力出口。我们一定要搞清楚,出海出的是什么。不然我们又会出来大量的,所谓‘中国卖不掉的东西’卖给外国,最后引起人家的反感。”这背后需要的,是“主动的创新”,是构建属于中国自己的“制”,逐步摆脱“路径依赖”,这才是“中国智造”的核心要义。

改变中国制造,设计要以人为本

柳先生的理论思辨,指向了一个设计的终极命题:要摆脱原有的“制”,企业就需要搞清楚,到底是为谁设计,为谁而造。

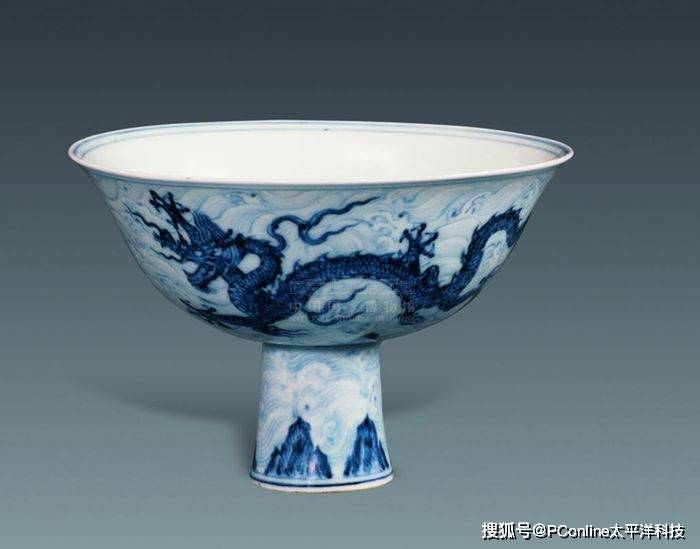

在景德镇举办的这场活动,本身就极具象征意义。景德镇的千年瓷都美誉,是其宝贵的文化资产,但也可能成为发展的桎梏。

柳先生用一个亲身经历点明了问题的关键:“我在上世纪80年代,来过景德镇好多次。当地企业送我青花瓷器,可到现在我都没用过。对我来说,那个根本没有用,我搁到仓库里都嫌它麻烦。”

这个看似简单的故事,揭示了一个深刻的错位:生产端沉浸在对工艺和美学的自我欣赏中,而使用端的生活方式早已发生了翻天覆地的变化。

图源:中国国家博物馆

“中国现在的三口之家,吃饭可能菜和饭就放在一起了。不会像过去过年过节摆满桌的盘碟,不会的,那谁洗碗啊。一般的三口之家的橱柜和桌子能把放多少碗碟?来了亲戚朋友多到外面餐馆聚会了!谁会需要36头、48头的青花成套瓷?一定要研究人的行为,其实也是生活方式的变化。”

他以陶瓷出海为例进一步说明:“我们在伊朗国家博物馆看到的元青花器具,比中国保存的还好还大,这是为什么呢?因为当时是伊朗要中国的瓷器,但伊朗要定购的瓷器,不是我们中国给皇帝或者给太太小姐们用的瓷器,是他们吃抓饭用的。抓饭是五六个人、七八个人在大盘子抓着吃的。”

“这说明什么?当时我们出海东西是根据那儿的需要,而不是简单地把中国的文化符号输出。”柳先生告诫道,"所以我们现在出海,绝对不是我们卖不出去的东西就输出去。”

他认为,好的设计应当遵循中国传统哲学中的“惜墨如金”与“适可而止”,引导健康的消费观,而非刺激炫耀性消费。企业应当“踏踏实实地深入到生活当中去研究,而不是跟风。”只有基于对目标用户生活方式的深刻洞察,即明确目标定位后,深入研究“外因”——使用的国别的人、环境、条件、民俗风情、制度等等,而不是靠急功近利地做广告宣传的商业模式,这才能创造出真正既有价值、又具有中国文化精神内核的产品(不能简单贴个符号纹样!),形成自己独特的品牌特色,跳出同质化内卷的泥潭。

出海不是内斗,合作是发展根本

图:海尔卡奥斯工业互联网平台

受到柳先生启发的海尔,先以科技创新为引擎,掌握了AI智能、物联网等先进技术,据此打造自己的技术体系,践行了摆脱“路径依赖”,实现“主动创新”的关键一步。其后,海尔将全球化与本地化深度融合,深度融入本土市场,真正做到为当地用户创造价值,构建自己的市场体系。

从科技创新到全球化运营,海尔的每一步,都是在构建一个以自我为核心的、强大的“制”,具备了国际视野与适应性。然而,并不是每个企业,都能有海尔的魄力和底气。甚至,很多企业还缺乏设计创新能力。

面对这样的窘况,柳先生从行业策略、服务体系到人才培养,构建了一个完整的破局路径。

行业策略上,柳先生认为中国品牌出海要讲“行业品牌”,而非单打独斗。他尖锐地指出,当前的出海模式更像是各自为战,甚至在海外市场上演“中国人打中国人”的内耗悲剧。

他以陶瓷行业为例:“德化有个工业设计研究院,它的研究成果能让景德镇分享吗?绝对不会。如果成立个国家陶瓷工业设计研究院,他的成果不同地方都可以分享。这样我们整个国家的陶瓷产业,可以打到世界范围内,避免现在的品牌在世界市场中自己人互相抢地盘的情况。”

针对小企业缺乏设计创新能力的情况,柳先生认为应该由政府牵头,着力发展两种服务体系。

其一,产业园区内可建立专门的设计咨询服务机构,为企业提供普惠性的设计支持,如同为弱势群体提供法律援助。目前,苏州工业园区企业发展服务中心、上海产业政策服务中心、南通·1895文化创意产业园等园区都已提供工业设计咨询服务。

其二,政府了促成小型设计公司和小型企业战略合作。“这对于小型设计公司来说,得到的效益不是每次的设计费,而是一同成长过程中得到的成果。”他强调,“无论是哪种合作方式,都需要政府引导实现。所以设计也是一种社会服务资源。”

设计师自身也必须完成从“美工”到“思考者”的蜕变。柳先生认为,一个优秀的设计师必须具备三大核心素养。

首先,是由表及里、由此及彼、举一反三的“风马牛效应”创新思考能力。“设计师首先要学会什么?会思考、会提出“问题”,如同会向AI提问题,否则只会成为“美工”或加一些“技术噱头”的涂脂抹粉的装饰。眼睛里不能光是桌子、椅子、板凳等“名词”,也要看得到椅子、桌子和板凳背后的人、动作、行为、意义等东西。”

其次,是跨界合作、搭平台的能力。“你解决不了那么多复杂的问题。必须善于跟别的专业人、别的职能合作,才有可能吸收到别人的合理建议、整合资源,把你的能力放大。”

最后,是深入生活的能力。“真正地深入生活,不要走马观花看东西,训练能洞察本质的“眼力”,将视力演进到“视野”。这才有可能将来才能进到一个设计岗位,能够正常的工作,不然他永远被人排斥,要不他自己孤芳自赏,他成不了一个优秀的设计师。”

从制造到智造,思维需要彻底转变

从内卷到出海,智造是当中的核心动力。但要从“制造”到“智造”,这不仅是一字之差,更是一场深刻的思维逻辑范式的革命。掀起这场革命,不是靠低价竞争,不是靠劳动力红利,而是建立在对消费者需求的深刻理解、对技术本质的准确把握、对文化精神传承的创造性转化之上。

正如柳冠中所言,出海应该转型为设计出海,而不是单纯的加工制造出海。这不仅需要企业层面的觉醒与转型,更需要从国家战略、新产品创新、新产业创新、行业协同到人才培养的系统性变革。只有这样,中国企业才能真正从“世界工厂”走向“世界设计中心”,在全球市场上赢得长久的尊重与地位。