更新时间:2025-08-05 16:06:02 编辑:丁丁小编

来源:点击查看

简介

侯德榜:从打破技术封锁到奠基中国化工

人物名片

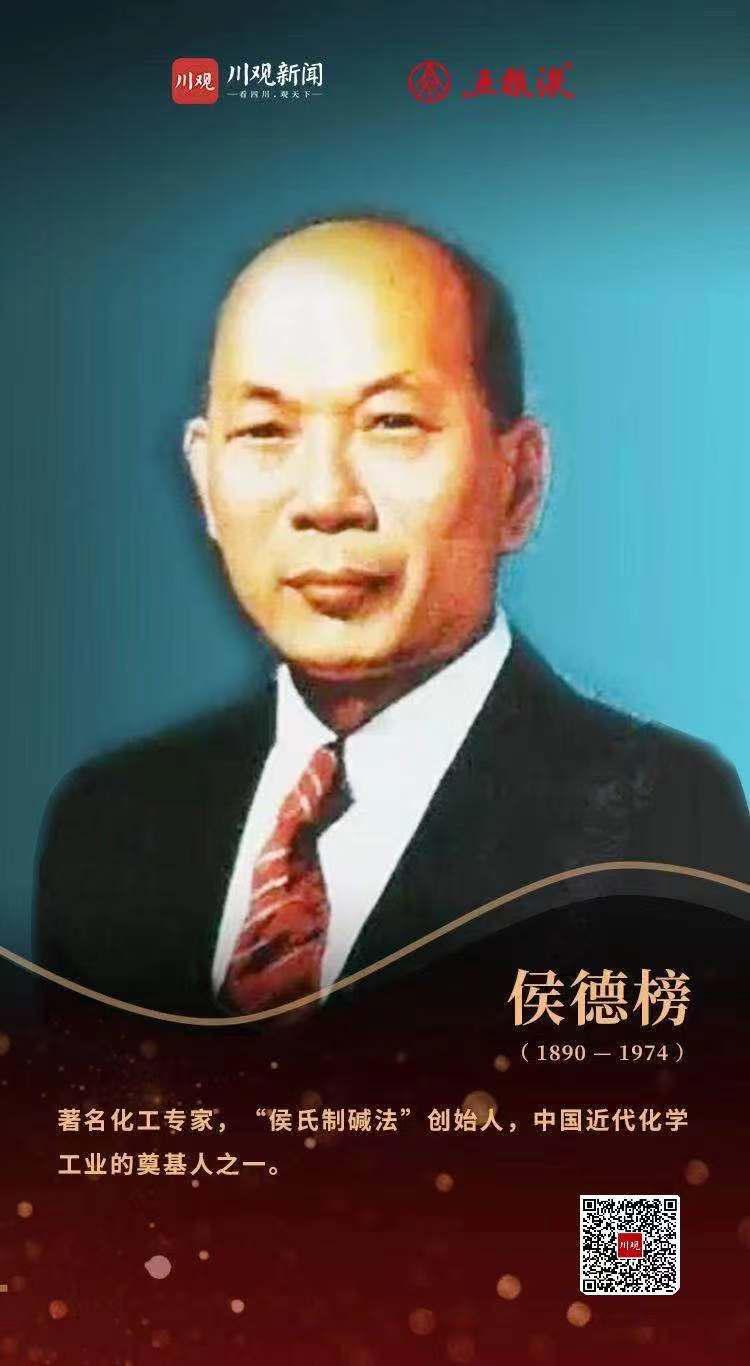

侯德榜(1890—1974),福建闽侯人,一位对我国化学工业做出卓越贡献的专家。他不仅是“侯氏制碱法”的创始人,也是中国近代化学工业的奠基人之一。1955年,他被聘为中国科学院学部委员(院士)。

“撒下一些碱粉,溶化西方的坚冰;书写一本碱书,将中国推上顶峰;奠下一块基石,托起复兴的希望。” 这句话或许最能概括侯德榜先生的一生。

在那个技术封锁的年代,侯德榜带领团队克服重重困难,终于生产出高品质的“红三角”牌纯碱。这款纯碱在美国费城万国博览会上荣获金质奖章,侯德榜更将“索尔维制碱法”的技术秘密公之于众,打破了国外的技术垄断。

抗战时期,侯德榜来到四川。面对当地的特殊情况,他没有照搬“索尔维制碱法”,而是另辟蹊径,成功研发出“侯氏制碱法”,为战时军工业和大后方的工业发展做出了巨大贡献。

上世纪四五十年代,侯德榜又创新性地发明了连续生产纯碱与氯化铵的联合制碱新工艺,以及碳化法合成氨流程制碳酸氢铵肥料的新工艺,并在上世纪60年代实现了工业化推广,有力推动了新中国化肥工业的发展。

他的故事

打破技术封锁,让“红三角”闪耀世界

上世纪初,中国工业基础薄弱,酸和碱这两大化工原料主要依赖进口。当时,碱的进口量惊人,价格也十分昂贵。国内厂商饱受外国碱业集团的操控,苦不堪言。

为了打破这种局面,许多有识之士积极探索制碱之路。1921年,侯德榜从美国麻省理工学院毕业后,应实业家范旭东之邀回国,担任永利碱厂的工程师。

由于外国的技术封锁,侯德榜最初只能了解到索尔维制碱法的主要原料,技术资料无从获得。他决定一切从头开始,带领团队攻克技术难题。

为了掌握第一手资料,侯德榜经常深入生产一线,与工人们一起在石灰窑里、下水道中进行调查研究。经过反复试验,一条纯碱生产线终于投产。然而,第一批产品却让大家傻了眼:原本应该是纯白色的纯碱,却呈现出暗红色。

侯德榜没有气馁,他重新检查工艺流程,最终发现纯碱变色并非设计问题,而是受到了铁锈污染。他巧妙地利用少量硫化钠与污染源接触,使其底部结成一层硫化铁保护膜,成功解决了变色问题。

“红三角”纯碱的问世,标志着侯德榜破解了“索尔维制碱法”,永利碱厂也得以量产纯碱。这款纯碱纯度高、价格低廉,迅速受到市场的欢迎。

1926年8月,“中国永利”制造的“红三角”牌纯碱在美国费城万国博览会上荣获金质奖章,被誉为“中国近代工业进步的象征”,成功打入了国际市场。

“红三角”牌纯碱荣获1926年费城万国博览会金奖证书

更令人敬佩的是,侯德榜和范旭东并没有将纯碱的制备技术秘而不宣。1932年,侯德榜在美国出版了英文著作《纯碱的制造》,公开了全部的技术和工程实践经验,让世界各国人民共享这一科技成果。

侯德榜等人赴欧美考察。前排左三为侯德榜,后排左五为范旭东

侯德榜对中国工业的贡献远不止于此。之后,他和范旭东成立永利化学工业公司,并在南京兴建肥料厂,为中国民族化学工业的发展壮大做出了卓越贡献。

他的成就

“侯氏制碱法”:新中国第一张发明证书

然而,好景不长,“七七”事变爆发,侯德榜在南京创办的永利碱厂遭到日军轰炸。为了保护这难得的科技火种,中共地下党组织带领工人将关键设备和图纸转移到四川继续发展。在物资极度匮乏的情况下,永利川厂在四川五通桥建立起来,继续制碱法的试验。

四川制盐的原料是卤水,成本远高于海盐。如果沿用索尔维法制碱,成本将难以承受。侯德榜决心探索新的制碱方法。在破解索尔维制碱法时,他就发现索尔维制碱法中只有食盐中的钠和石灰中的碳酸根得到了利用,而氯和石灰中的钙结合生成的氯化钙却没有利用。他大胆设想,能否将索尔维制碱法和合成氨法结合起来?

经过500多次实验,分析了2000多个样品,侯德榜成功了!他的这个发明被称为联合制碱法。与索尔维制碱法相比,新方法大大提高了食盐利用率,从70%提高到96%。同时,副产品也不再是污染环境的氯化钙,而是可以用于土壤施肥的肥料。这一创新开启了世界制碱业的新纪元。

1941年3月15日,永利公司举行厂务会议,一致赞同将新碱法命名为“侯氏制碱法”。1953年,“侯氏制碱法”荣获新中国第一张发明证书。

侯德榜并没有止步于此,他继续探索更理想的制碱方法,最终完成了将制碱工业和合成氨工业有机结合的氨碱联合流程。从上世纪60年代起,“侯氏制碱法”氨碱联合制碱工艺在我国纯碱行业全面推广,至今仍是国际制碱领域的先进技术。更令人敬佩的是,侯德榜将这项技术无偿提供给全世界,体现了一位科学家无私奉献的精神。