更新时间:2025-05-16 20:03:02 编辑:丁丁小编

来源:点击查看

简介

索尼的 Walkman 曾是 20 世纪音乐革命的象征 —— 磁带转动的咔哒声、随身听的金属质感、CD 光盘的反光光泽,这些物理载体承载的不仅是声音,更是一种感官仪式。

然而,随着流媒体和数字音乐的普及,音乐逐渐沦为播放列表中一个个冰冷的条目。算法推荐取代了主动选择,压缩编码掩盖了音质的细腻,AI 生成的旋律甚至模糊了人类创作与机器制造的边界。而索尼的旗舰无线头戴系列耳机,在这个时代回答了一个更本质的问题:我们究竟需要耳机提供什么?

是地铁通勤时隔绝噪音的工具?是健身房里的节奏助推器?还是深夜书桌前独享交响乐的精神容器?

索尼最新头戴旗舰WH-1000XM6给出了它的答案。当行业沉迷于 “参数内卷”,它仍固执地打磨着那些 “看不见的体验”——如何让降噪不压抑?如何让无损音质摆脱线材的束缚?如何让耳机成为身体感知的延伸?

接下来的文字,将带你潜入这座由算法、声学与人性化设计共筑的声音宇宙。我们不仅要验证索尼WH-1000XM6是否配得上 “旗舰” 之名,更要追问:在真无线耳机统治市场的今天,索尼为什么坚持让头戴式耳机,成为技术理想的终极载体?

一、重返人间:索尼WH-1000XM6如何修复科技与情感的断层

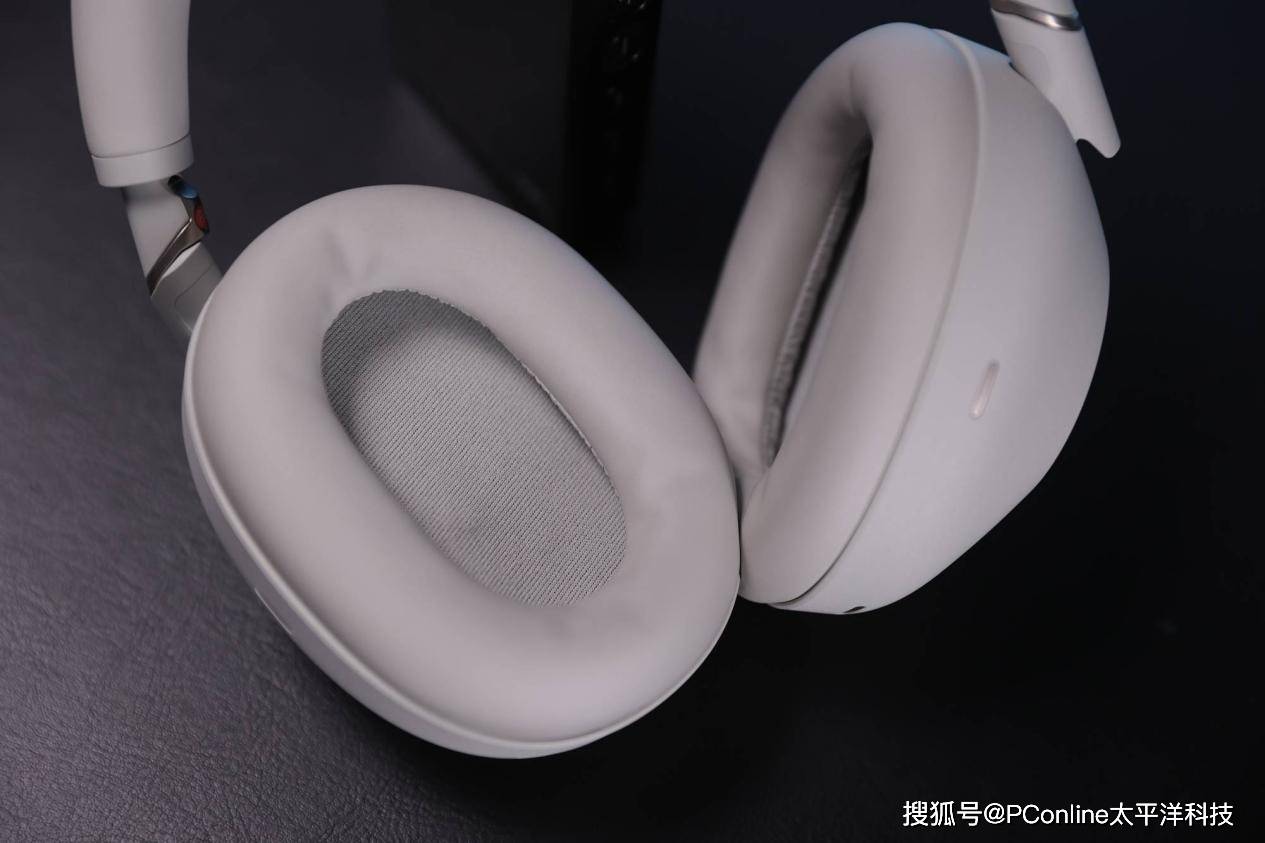

WH-1000XM5最大的争议在于放弃了可折叠设计,一时间引发用户反弹。而索尼WH-1000XM6不仅带回了折叠功能,更将其视为对"便携精神"的致敬和重塑。

当你双手握住索尼WH-1000XM6的耳罩,轻轻向内折叠时,那种阻尼感带来的触觉反馈,仿佛在告诉你:"这不仅是一副耳机,更是一件会呼吸的器物。"

金属铰链的设计比XM4更为紧凑,但同时避免了机械挤压,以前的折叠耳机在收纳时总会发出令人心惊的"咯吱"声,而WH-1000XM6的折叠机构则优雅、精准。

更令人惊喜的是收纳包的磁吸设计。

当你把耳机装入收纳包时,磁力会自动吸附闭合,发出一声令人满足的"嗒"。这种感官体验让我联想到日本传统茶道中"闭门收声"的概念——仪式感不在于复杂,而在于每个细节都被赋予意义。

头梁的弧度微调可能是最不起眼却最贴心的改进。XM5的头梁对于亚洲人头型而言稍显宽松,经常会有"头顶悬空"的问题。而WH-1000XM6的头梁压力分布更为均匀,即使连续佩戴6小时剪片工作,也没有出现明显的头顶压迫感。这种"无感存在"的设计哲学,正是索尼对人体工学的深刻理解。

索尼 WH-1000XM6 的设计哲学,是一场 “减法艺术” 的实践 —— 用极简的线条消解冗余功能,以细腻的材质回应真实需求,最终让耳机成为用户身体的自然延伸。

二、音质:当数字0和1重新学会呼吸

数字音乐的最大悲剧在于:它将音乐从"灵魂体验"降格为"数据传输"。

WH-1000XM6最大的成就,是让冰冷的音频数据重新获得温度和质感。

低频表现:节制的力量

有别于市场上追求"轰头感"的低音设计,WH-1000XM6的低频有着令人惊讶的"呼吸感"。测试Leonard Cohen的《You Want It Darker》时,那种低沉的男中音不是简单地"震动"你的耳膜,而是在耳腔内形成一种奇妙的"气流感",仿佛声音不仅被听见,还被"触摸"到。

这种低频的"立体感"源于WH-1000XM6的30mm驱动单元特殊设计——振膜边缘的高弹性材质让低频有更好的回弹性。简单来说,它不只会"打出去",还会优雅地"收回来",避免低频堆叠带来的浑浊感。

中频表现:情感的载体

如果说低频是音乐的地基,那么中频就是情感的客厅。WH-1000XM6的中频处理可以用"诚实"来形容——它没有刻意强化人声,也没有过度美化器乐,而是尽可能还原录音室的原始状态。

测试陈奕迅的《你的背包》时,WH-1000XM6准确捕捉到了他声音中细微的情绪波动,换气的细节清晰可辨。那种"仿佛坐在演唱者对面"的亲密感,正是索尼一直追求的"临场感"。

高频表现:清晰但不刺耳

WH-1000XM6高频的特点是"丝滑中带有颗粒感"。测试古典钢琴曲时,琴键的敲击声既有清脆的瞬态,又不会因为过度强调而产生金属般的刺耳感。长笛的气息感、小提琴的摩擦质感,都被完整保留却不突兀。

那么当音乐被压缩成比特流,索尼如何用技术对抗音质的“数字磨损”。

DSEE Extreme技术如同一台时光修复机,通过AI模拟原始录音的泛音与动态,将低码率音频“补全”至接近Hi-Res水准。而LDAC编码技术则以990kbps的传输速率,相较业内普遍使用的aptX(352kbps)提升近 3 倍数据量,带来接近有线监听耳机的解析力。

更进一步是新一代HD降噪处理器QN3 带来的 “前瞻式噪声整形器” 减少D/A过程中信号抖动,提升大动态音乐作品的响应速度。

三、降噪:不是隔绝世界,而是重塑感知

降噪性能,始终是索尼 1000X 系列引以为傲的核心竞争力,也是其在高端降噪耳机市场屹立不倒的基石。索尼WH-1000XM6 在这一点上不负众望。它确保了将你与外界喧嚣彻底隔绝的强悍降噪深度。无论是飞机引擎的持续轰鸣、地铁穿梭的低频震动,还是办公室环境中嘈杂的人声,头戴XM6 都能将其大幅削弱,为你迅速营造出一个高度纯净的宁静空间。

然而,索尼的精妙之处在于,这种顶级的降噪效果并非以牺牲佩戴舒适感为代价。它在实现强效降噪的同时,通过不断优化的声学结构设计、耳罩材质选择以及更精准的佩戴贴合度,有效避免了许多降噪耳机可能带来的“真空感”、“闷堵感”或“压耳感”。这使得用户即使长时间佩戴,也能享受到既安静又相对自然的听觉体验,这便是索尼在追求极致降噪与佩戴舒适度之间找到的绝佳平衡。

在此坚实卓绝的降噪基础之上,索尼WH-1000XM6 的降噪哲学更进一步,从单纯的“削减噪音”升华为“智能化的声景重塑”。它并非简单粗暴地“消灭”所有外部声音,而是致力于帮助你重建一个更有序、更宜人、更符合你当下需求的个性化声音环境。

这种“智能筛选并保留”的降噪策略,其背后是 AI 驱动的自适应降噪优化以及更为先进的硬件支撑。通过新一代双QN3 芯片,配合12颗麦克风阵列协同工作,耳机能够实时、精准地分析你所处环境的声音特性,并根据声音的频率、强度乃至内容特征(如人声、交通工具鸣笛等),智能判断哪些声音需要被完全阻隔,哪些需要被部分过滤,哪些又应该被适度保留并传入。

例如,它能有效过滤掉持续的空调运行声,却可能允许重要的人声提醒或警示音以适当的方式被你感知。同时,高达 20 级可控的环境声模式调节,赋予了用户极大的自定义空间,让你能够精确控制想要“聆听”到的世界。

四、体验:让科技隐身于便捷体验

真正优秀的科技产品,应该让你忘记它的存在。

索尼WH-1000XM6提供的功能非常非常丰富,而这些功能与技术正是为“隐形服务”而存在。

多设备连接的无缝切换:测试中,我同时连接了笔记本电脑和手机,当我在用电脑聆听音乐时,若手机有来电呼入,耳机会几乎在瞬间自动暂停电脑端的音乐播放,并平滑切换至手机通话。通话结束后,它又会自动切回,从之前暂停的地方继续播放电脑上的音乐。整个过程无需任何手动干预,这种跨生态、跨设备的无缝切换体验,对于需要在多个场景、多个设备切换的现代用户而言,是极为实用和高效的。

智能免摘对话的便捷沟通: 智能免摘功能在日常办公或生活中也显得尤为实用。想象一下,你正戴着耳机沉浸在工作中,当有同事走近与你交谈时,你无需摘下耳机或进行任何按键操作,只需自然地开口说话,WH-1000XM6 便会自动暂停音乐播放(或将其调整为极小的背景音),并切换到环境声模式,让你能够清晰地与对方交流。交谈结束后片刻,音乐又会自动恢复播放。

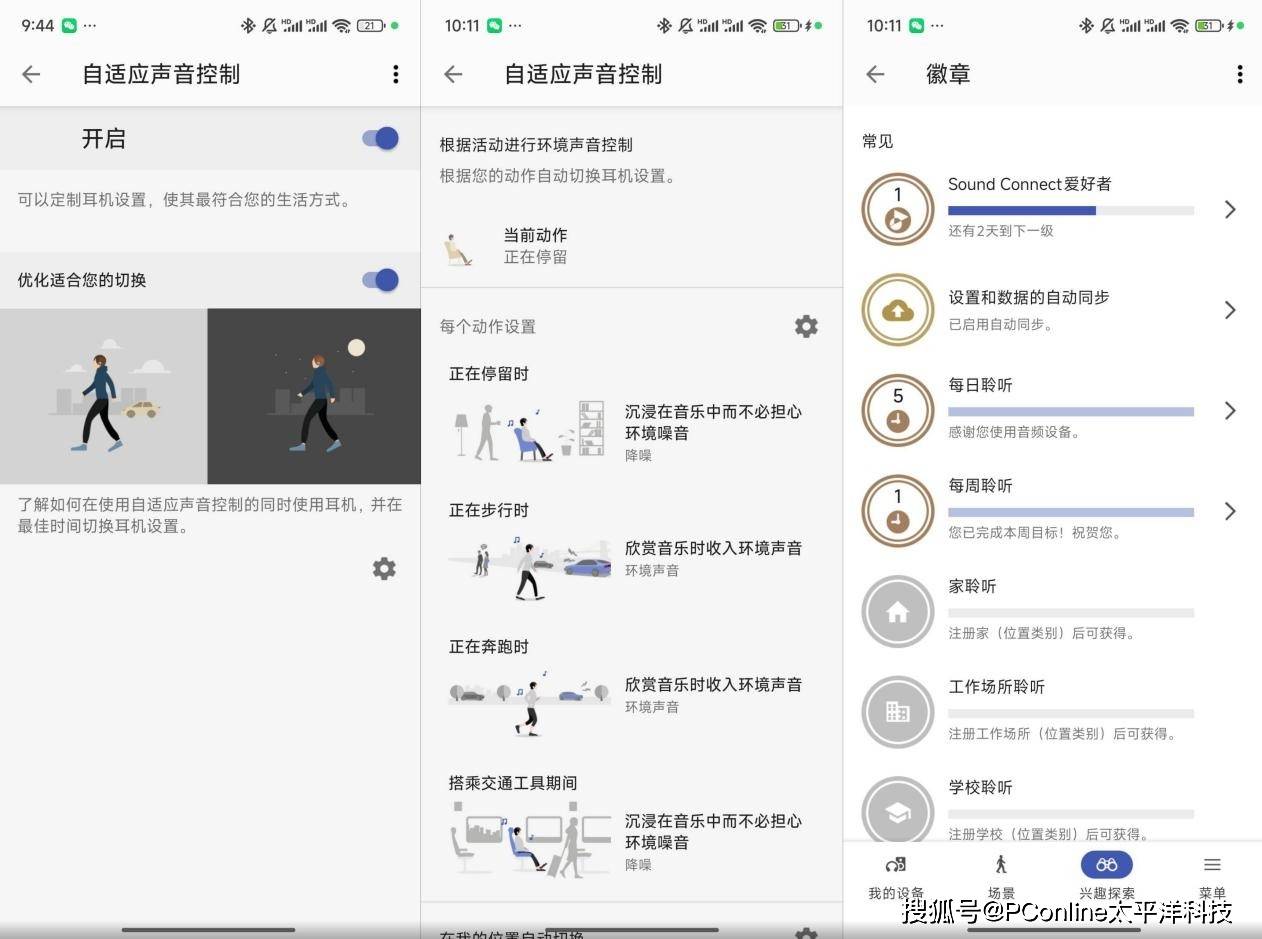

自适应声音控制的智能贴心: 这项功能进一步强化了“个性化降噪体验”。例如,当我佩戴着 WH-1000XM6 在户外行走时,耳机会感知到我的动态,并自动切换到保留部分交通声音的环境声模式,以确保安全。而当我坐上地铁后,它又能识别出场景变化,自动切换回更强效的降噪模式。系统还会根据用户的活动状态(如静止、行走、奔跑、搭乘交通工具)以及学习到的常用地点(如公司、家中、车站、健身房),智能地预设并自动切换最适宜的降噪方案或环境声等级。这种贴心的自动化设计,让用户在不同场景转换时几乎无需进行任何手动操作。

这种"预判用户需求"的智能连接逻辑,让科技回归到最本质的目的——服务而非打扰。

五、WH-1000XM6为什么值得存在

在评测无数音频产品后,我常常思考一个问题:在海量同质化产品中,什么才是一款耳机存在的意义?

WH-1000XM6给出的答案是:重建人与音乐的关系。

在数字时代,音乐已经从稀缺资源变成了廉价背景音。我们随时可以获取全球音乐库,却很少真正"聆听"。

WH-1000XM6的设计哲学似乎在提醒我们:音乐不应该只是生活的背景音,而应该成为一种心灵仪式。

WH-1000XM6的价值不仅在于它的技术参数或设计细节,而在于它提供的那种"专注体验"——在分心、浮躁的现代生活中,为你保留一方可以与自己对话的宁静空间。

早在Walkman的时代,索尼及其创始人盛田昭夫所展现出的核心理念,便深刻体现了其致力于提供超越产品本身的全新体验和个性化生活方式的追求。索尼WH-1000XM6不仅是对这种理念的完美实践,更是对Walkman精神的当代诠释——用技术守护那些看似无用,却最为珍贵的感官体验。