更新时间:2025-04-29 21:32:53 编辑:丁丁小编

来源:点击查看

简介

AI产品一季度的烧钱大战已经告一段落,纯粹的模型能力竞赛似乎正进入平缓期,大模型之间数据质量的差距在迅速缩小,开源模型的技术壁垒难以形成,导致AI应用至今走不出一个超头部。

大厂们逐渐走向2条路。

呼吁“AI行业要避免掉入‘超级应用陷阱’,不是只有10亿日活的应用才叫成功”的李彦宏,仍然坚信AI应用会在B端率先爆发,并加速深耕B端场景。

而上个月接受采访的OpenAI的奥特曼在,却直言“五年后更值钱的是拥有10亿日活的互联网产品,而不是最先进的模型”。坐实了其在X上公开回应“OpenAI可能会做一个社交应用”的可能性。

无独有偶,隔着个太平洋,近期Kimi、元宝也相继曝光了自家的社交产品。瞄准社交网络和社区,成为AI新贵的共同选择。

AI大厂们做了些什么?

—— 一个“新”社区?

中文互联网诞生过非常多产品形态,其中最古早也最“长命”的元老级产品,“社区”算其中之一。

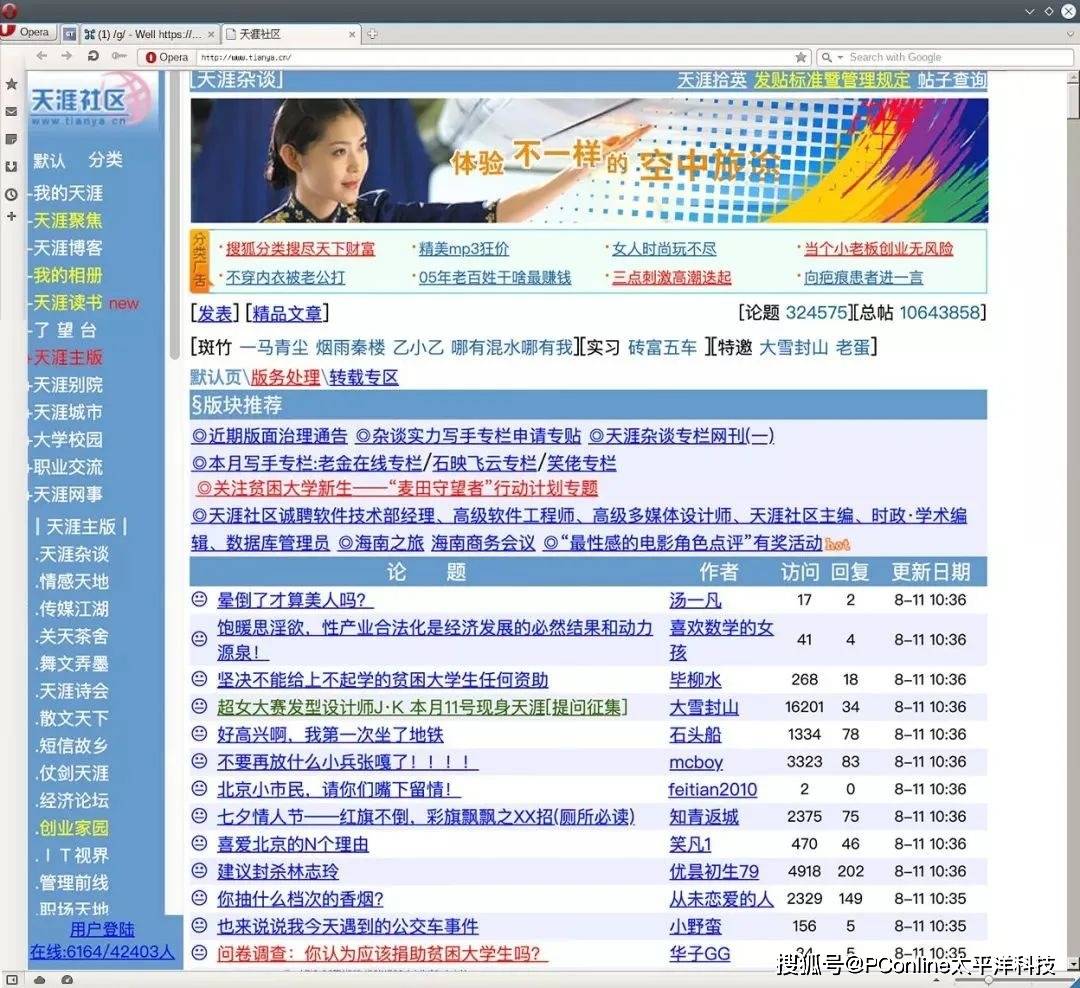

从早期真正算得上走进大众视野的,是清华大学创建的校园BBS“水木清华”——这里曾汇聚了一批代表着中国高校的高知分子,还走出过初代网红“芙蓉姐姐”。

图源:网络

图源:网络

当时的“社区”,更多被称为网络论坛,即后来的猫扑、天涯、虎扑……然后是豆瓣、知乎,以及现今早已不知迭代了几轮的B站、小红书。即使前浪们早已打翻在沙滩上,但“社区”这一产品模式仍几乎贯穿了国内互联网从起步到PC时代,再到移动互联网的全程演变,直到今天依旧存在。

图源:网络

图源:网络

从某种程度上来说,一个能吸引大量具有共同兴趣或需求的用户聚集在一起的产品、一条得以沉淀下来的用户关系链,都具备着成为超级入口的潜力。

AI应用想要做“超级入口”,那瞄准社区,便理所应当。

从DeepSeek爆火后,元宝靠着蹭流量“后来居上”,豆包靠着抖音极速抢占了县城父母的心智,而没有好大爹帮衬的Kimi在投流上多少有点力不从心,这几个月甚至可以说都快消失在互联网了。

最近Kimi终于有了新动静。

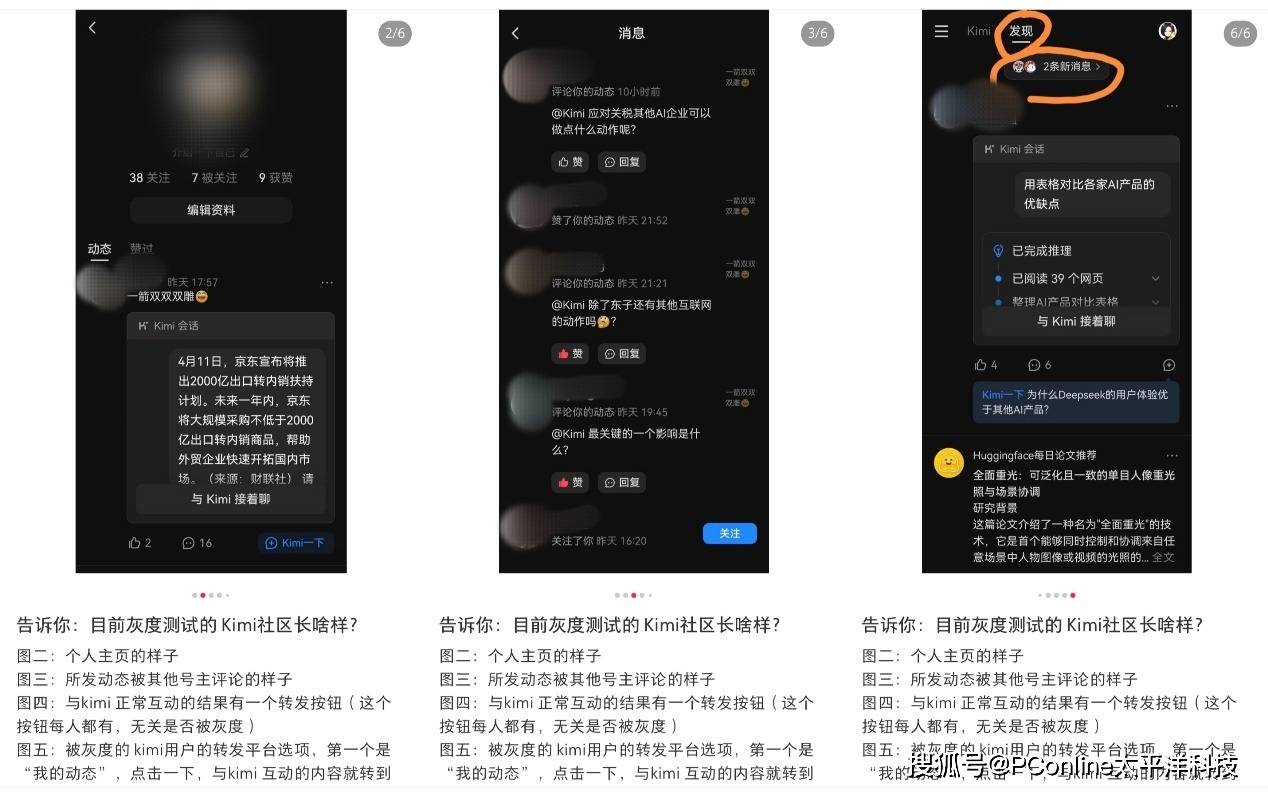

据悉Kimi正在小范围内测一款“社区”产品,从网上曝光的截图可以看出,Kimi直接在App首页为社区分出了一个一级入口——与顶部的聊天机器人并列,分出了“Kimi”和“发现”两大入口。

社区部分和朋友圈类似,以用户分享的内容和评论为主,以瀑布流的形式呈现。同时还多了一个个人主页,除了个人信息,还会显示用户发过的动态和赞过的内容。

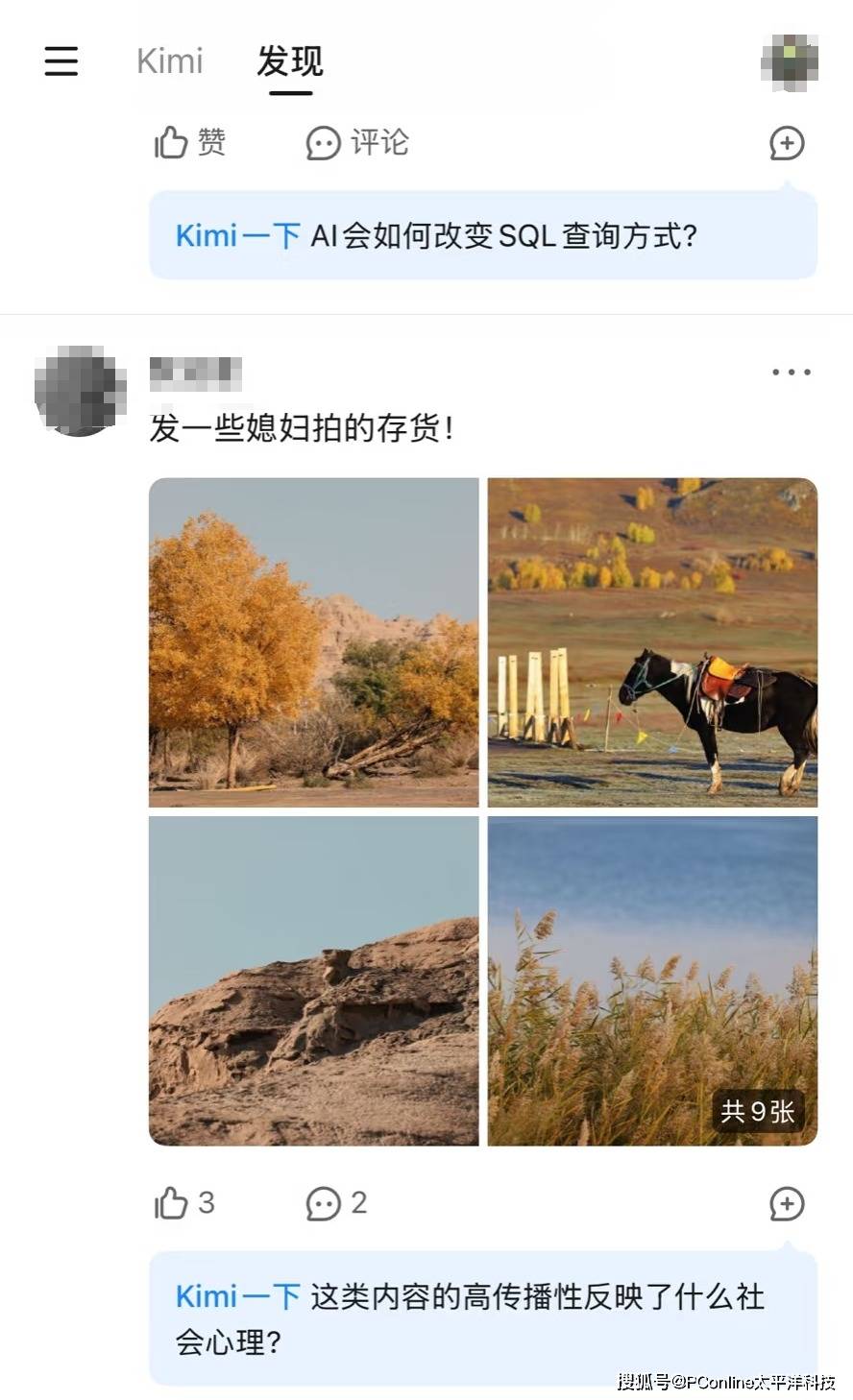

从网传截图中,社区内容除了用户直接分享的与Kimi的问答结果,也能分享一些个人图文。

几乎所有内容下都会有个“Kimi一下”的评论员,基本可以确定是Kimi的AI评论助手,类似微博的“罗伯特”。

值得注意的是,不同于“罗伯特”的插科打诨,“Kimi一下”的评论大多在与引导用户对内容话题进行深度挖掘和探讨,比如有用户发了几张风景照,配文“发一些媳妇的存货”,“Kimi一下”的回复是“这类内容的高传播性反应了什么社会心理?”

——梦回初中那些原作者都答不出的阅读理解。精英式文化的内容氛围几乎媲美2015年的知乎。

图源:小红书

图源:小红书

同样指向社区的还有OpenAI。

据外媒报道,OpenAI 正在研发一个类似X(前推特)的社交网络。项目重点是 ChatGPT 的图像生成功能和社交信息流,尚不清楚这个项目是作为独立应用发布还是整合进 ChatGPT。

此前在Meta计划推出独立的AI应用,并计划将其与社交信息流结合的消息传出时,当时 奥特曼便在X发文:“我们也可能开发一款社交应用。”

但目前并未有新消息传出。值得注意的是,早在Sora上线时,其左侧菜单栏就已经有了名为“Explore”的类社区空间,该板块会展示其他用户生成的图片或视频,底部会直接告知相关提示词,用户可以点赞但没办法评论——这或许会是OpenAI社交应用的早期形态。

目前用户分享的内容以梗图为主

目前用户分享的内容以梗图为主

—— 一个“新”好友?

不同于Kimi的社区形态,腾讯的元宝仍选择抱住微信这条大腿。

近期,在微信搜一搜接入元宝后,元宝再以微信AI助手的形式“深耕”微信生态。用户只需要在搜一搜搜索“元宝”,就能直接以添加联系人的方式,添加元宝,至用户的聊天列表中,日前已全面上线。

除了基础问答,“好友”元宝也支持一键解析公众号文章和任何图片和文档,用户只需要将公众号文章直接转发给“微信好友”元宝,基础概述后,元宝也会给出详解的页面。整体使用体验和元宝App并无太大差别。

我们不可否认AI在如今互联网发展中的确定性,但正如新榜数据,真实的AI应用现状是,国内头部AI应用中表现最好的DeepSeek,月活用户也仅是逼近2亿。AI产品渗透率极低,可能很多人根本没用过AI,更不用说每天高频次地与AI交互。

虽然都有自研大模型,但区别于Kimi、DeepSeek这种创业公司,腾讯的核心竞争力一直在于其庞大的生态系统,如社交、游戏、内容、支付,而非单一技术能力。

将元宝接入微信生态,几乎等于0成本地就能元宝AI嵌入了13亿用户的日常。

某种程度上来说,元宝甚至只需要做好前期的投流的工作,通过猛砸钱把用户心智培养起来,让微信用户知道元宝这个AI应用,便能自然而然地在微信生态中自然使用。只要用户知道了、进来了,那几乎不太需要考虑留存,毕竟国内社交应用Top1这个位置,微信真的坐太久了。

豆包其实也是这个打法,早在微信上线“好友”元宝之前,抖音就曾在其App的消息页,即聊天列表中新增“豆包”智能助手。但值得注意的是,用户并无法将在抖音刷到的视频分享给豆包。

在元宝起势前,豆包还是国内用户最多的ToC AI产品,靠着抖音这个流量杀器,整整霸榜了大半年。但奈何,在做生态布局这件事上,微信的入口,就是护城河。

AppGrowing数据显示,今年一季度,科技大公司与明星初创公司花在AI产品投流上的费用合计约18.4亿元,其中元宝的广告投放金额就高达14.26亿元,是豆包1.38亿元的10倍。

国内社交应用永远只有一个Top 1,豆包、元宝的产品路径并不具备复制性,没有好大爹的Kimi,也只能选择靠自己。

怎么就死磕社交了?

投流烧不出忠诚度。互联网大厂都明白这个道理。

这里的忠诚度指的就是怎么把用户留下来。

互联网有句“老话”:互联网的尽头是社交,不论是什么产品,到后期总是想办法加上社区功能,要么就是单独做一个社区产品出来。从早期的阅读社区到社区App,从拼多多的“拼小圈”到支付宝“兴趣社区”——其中工具类产品更是从未停止过试水社交。

对于用户来说,大多数工具类产品满足的都是特地场景下的即时需求,它们缺少内容,缺少像抖音、小红书那种,能通过内容信息流和大数据算法,持续吸引用户的能力。

单一功能的产品容易被替代,而社交化构建的多维场景才能让“用完即走”变成“沉浸式停留”。

而AI应用如今面临的就是用户留存的问题——当用户在你的应用中找不到可以留下来的场景,那意味着他们随时会离开,去找新的替代应用。

大厂们不会愿意将自身置于这种被动位置。当领先者难以甩开追赶者,此时,真正的护城河便在于应用层的用户黏性。

“社区”的作用便在于此。 人类作为群居动物,天然需要归属感与认同感。互联网社区化本质上是将现实中的血缘、地缘关系转化为以兴趣、价值观为纽带的虚拟部落。

通过建立用户之间的关系链和互动机制,“兴趣圈层”的诞生能让用户更频繁地使用产品。用户不仅会因为自己的需求而来,还会因为社区的互动和归属感而停留更久。豆瓣小组的垂直兴趣聚合就是典型例子。

社交关系一旦沉淀,用户迁移成本极高,形成“护城河”。

而对AI应用来说,社交功能能够产生大量的用户行为数据和互动数据,这些数据对于产品的优化和改进具有重要价值。AI应用尤其需要大量的数据来训练和优化模型。

让内容“流动”起来,营销需要,AI更需要。

香但难啃

社交无疑是一块极具诱惑的小蛋糕,但它同样也是块“难啃”的硬骨头。

前两年,互联网大厂们曾争先恐后地推出不少社交产品。字节的“识区”“抖音盒子”、淘宝的“友啥”、阿里的“态棒”;红极一时的元宇宙领域里360的“N世界”、百度的“希壤”;此外还有新浪的“Hobby”……

图源:人人都是产品经理

图源:人人都是产品经理

结局就是,上面那些你可能一个都没听过。

目前关于Kimi的社区功能流传出的图片并不多,此前曾有网传消息称4月底会正式上线,但如今看来,可能仍在测试中。

社区要做的第一件事是理解用户。

而Kimi需要问答的问题是,我的用户是什么样的?我要做的是一个UGC社区还是PGC社区?

因为大部分社区的内容泥沙俱下,所以早期靠着优质内容起家的知乎、B站以及后来的即刻才显得珍贵,但最后前两者均因为赚钱效率太低“违背初心”。

在社区自我成长之前,如何帮助用户建立认同感,形成属于自己的文化氛围与基调?在没想清楚之前,Kimi或许都难以称之为一个真正的社区。

社区化是互联网产品突破增长瓶颈、构建竞争壁垒的战略选择,但其成功需满足三个条件:精准的用户需求洞察、可持续的内容生产机制、商业价值与用户体验的平衡。

某种意义上来说,社区不仅是功能附加项,而是重构产品底层逻辑的核心引擎。